INDICE ARTICOLO

Francesca Caccini: la pioniera dimenticata della musica barocca al femminile

Francesca Caccini, soprannominata “La Cecchina”, è una delle figure più straordinarie e innovative della musica barocca italiana. Nata a Firenze nel 1587, la sua carriera rappresenta una vera eccezione nella storia della musica: fu compositrice, cantante, strumentista e insegnante, riuscendo ad affermarsi in un ambiente dominato dagli uomini e lasciando un’impronta indelebile nel panorama artistico del Seicento.

Un talento coltivato in famiglia

Francesca nacque in una famiglia di musicisti: il padre Giulio Caccini era un celebre compositore e membro della Camerata de’ Bardi, promotore del nuovo stile monodico, mentre la madre Lucia Gagnolanti era una rinomata cantante. Cresciuta in un ambiente stimolante, Francesca ricevette una formazione musicale completa, imparando a suonare diversi strumenti come liuto, chitarra, arpa e clavicembalo, oltre a studiare letteratura, latino, greco e matematica. Questa educazione poliedrica le permise di sviluppare non solo un raffinato talento musicale, ma anche notevoli capacità poetiche e intellettuali.

Il suo debutto pubblico avvenne nel 1600, a soli tredici anni, quando si esibì come cantante nell’opera “L’Euridice” di suo padre durante le celebrazioni per le nozze di Maria de’ Medici con Enrico IV di Francia. Un evento straordinario, considerando che alle donne era generalmente preclusa l’esibizione pubblica. Insieme alla sorella Settimia e alla matrigna Margherita, Francesca formò il “concerto Caccini”, un gruppo familiare che acquisì fama in tutta Italia grazie all’eccezionale bravura delle sue componenti.

Francesca Caccini e l’ascesa alla corte dei Medici

La carriera di Francesca Caccini si consolidò alla corte medicea di Firenze, dove fu attiva dal 1608 al 1627. Qui raggiunse una posizione senza precedenti per una donna dell’epoca: divenne la musicista più pagata del suo tempo, superando persino molti colleghi uomini. La sua attività non si limitò all’esecuzione: fu anche una prolifica compositrice e collaborò con importanti intellettuali, tra cui Michelangelo Buonarroti il Giovane, per il quale musicò l’opera “La Stiava” (oggi perduta).

Fondamentale fu il sostegno delle potenti figure femminili della corte, come Cristina di Lorena e Maria Maddalena d’Austria, che seppero riconoscere il suo talento e offrirle opportunità di crescita e visibilità. In un contesto di forti limitazioni sociali e culturali per le donne, Francesca riuscì così a ritagliarsi uno spazio di assoluta eccellenza.

Innovazione e capolavori

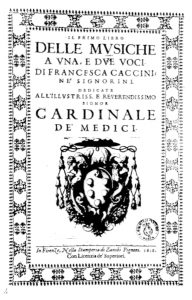

Nel 1618 Francesca pubblicò “Il primo libro delle musiche a una e due voci”, una raccolta di 36 composizioni tra sonetti, madrigali, arie, motetti e inni. Questo volume, fondamentale per il repertorio barocco, rivela anche la sua esperienza come insegnante: contiene infatti preziose indicazioni didattiche e una notazione specifica per gli abbellimenti vocali, dimostrando la sua attenzione alla formazione delle nuove generazioni di musicisti.

Il suo capolavoro assoluto è “La liberazione di Ruggiero dall’isola di Alcina”, composto nel 1625 su libretto di Ferdinando Saracinelli. Quest’opera, commissionata da Maria Maddalena d’Austria, è considerata la prima opera lirica scritta da una donna e la prima opera italiana rappresentata all’estero, a Varsavia. Ispirata all’Orlando Furioso di Ariosto, l’opera si distingue per l’originalità della struttura musicale e narrativa: Caccini utilizza chiavi musicali diverse per caratterizzare i personaggi, creando un contrasto tonale innovativo e avvicinandosi alle soluzioni di Monteverdi, pur mantenendo una propria cifra stilistica.

Oltre a queste opere, la produzione di Francesca comprende madrigali, ballate, variazioni, musica sacra e profana, testimoniando una creatività versatile e instancabile.

Una figura da riscoprire

La vita privata di Francesca fu segnata da due matrimoni e da frequenti spostamenti tra Firenze e Lucca. Dopo la morte del secondo marito, tornò a Firenze dove continuò a insegnare musica alle principesse e alle dame di corte fino al 1637. Non si conosce con certezza la data della sua morte, avvenuta dopo il giugno 1641.

Nonostante la fama e il successo ottenuti in vita, la figura di Francesca Caccini cadde nell’oblio già nel Settecento. Solo a partire dall’Ottocento iniziò una graduale riscoperta, culminata negli ultimi decenni con un rinnovato interesse per il contributo femminile alla storia della musica. Nel 1994 le è stato persino intitolato un cratere su Venere e oggi porta il suo nome un importante concorso internazionale di musica antica.

Francesca Caccini rappresenta un esempio straordinario di affermazione femminile in un’epoca di forti pregiudizi di genere. La sua opera, fondamentale per comprendere l’evoluzione della musica barocca, merita oggi di essere riscoperta, studiata ed eseguita. La sua storia ci ricorda quanto sia importante valorizzare il contributo delle donne nella cultura e nell’arte, restituendo loro il posto che spetta nella memoria collettiva.

Ciclo “Maestre di Musica”. Programma ideato e realizzato da Nelly LiPuma dedicato a Francesca Caccini

“La Liberazione di Ruggero”

Leggi anche l’articolo: Il canto del mattino: una pratica che fa bene al corpo e alla mente